(LifeCycle),每一個階段都有儀禮行為加以規範。因此,形成各種禮俗,出生有出生的禮俗,結婚有結婚的禮俗,死亡有喪葬禮俗,一切禮俗以喪葬最為隆重和盛大,並與信仰有密切的關係。 人們相信人是有靈魂的,靈魂是永生的,死亡不過是一個階段的結束和另一個階段的開始,也就是活人離開了這個世界,而開始進入另一個世界,為了對死者的懷念與尊敬,以及為死者作到另一世界的準備。因此,人類從史前時期開始就有了喪葬的習俗。考古學者在歐洲發現了舊石器時代中期尼安德塔人就有了為死者安葬的習俗,在死者旁邊按置陪葬品,包括侍奉的食物和裝飾品。繼尼安德塔人之後的克羅馬儂人,更在屍體旁邊陪葬巨形的象牙。我國北平周口店的山頂洞人,在屍體化石附近發現散布著赭石粉,地層被赭石的粉末染成紅色,考古學家認為這是喪葬習俗,山頂洞人可能已有死後的信仰,透過這種儀式,把死者送到死後的另一個新世界去。 到了新石器時期,人類生活方式由漁獵走向農牧,在這轉變過程中,產生了強烈的宗教意識,普遍地深信靈魂約存在。因此,對死者的埋葬也更加注重,並有一套喪葬的儀禮和習俗,一般以土葬為主,並以日用陶器陪葬,如西安半坡遺址,發現兩百五十座仰韶文化的墓葬,這些墓葬的陪葬品甚豐,並有一定位量的擺設。台灣台東卑南遺址中出土了三、四千年的石板棺,棺內、棺外有完整的陶罐、玉玦、玉管、手環、石碎等為隨葬品。自從進入歷史時代之後,隨著社會文化的進步、工藝技術的發達 ,對喪葬儀禮也特別重視,並制定規範。

我國在夏代,考古學家從河南偃師二里的遺址,發現夏人陪葬品中有以陶製「成套禮器」陪葬;殷人尚鬼,更重視墓葬,尤其是王公貴族,以人畜殉葬,並築棺廓,陪葬品極為豐富,如武丁配偶「婦好墓」中陪葬約有青銅器四百四十餘件,玉石器近六百件、海貝器近七千件。到了周有「列鼎制度」的出現,如天子用九鼎、諸侯用七鼎、大夫五鼎、上用三鼎或一鼎,一般平民無鼎,只以日用陶器陪葬。在春秋戰國時期,則流行以木桶及陶俑陪葬。

「風水」觀念,以及儒家孝道倫理等,都顯現在唐代的墓葬之中。 現舉數個近年來發掘的唐墓,就其結漢以後佛教的傳入,道教的制度化,儒家孝道精神融合成綜合性的信仰體系,影響墓葬的習俗,如佛教的輪迴說,守護神天王崇拜,道教陰陽五行觀念產生的「相墓之術」亦即構與隨葬陶器來說明墓葬中的三彩陶。

唐三彩沿革追溯唐三彩的淵流,最早可及於寶雞茹家庄的琉璃珠、琉璃管等物,嚴格說來這兩種琉璃製品與唐三彩尚為風馬牛不相及之事,但從經驗的傳承上,它已奠下基礎。漢代以後綠釉陶器盛行,鉛釉的燒製技術已然成熟,彩釉的發展臻於新的高峰。北朝年間,更把彩釉由單色發展成變色或三色,加在黃、白釉上施綠彩,或同時將黃、綠、褐釉綜含運用,多彩釉的基礎於焉粲然大備。入唐以後,國運昌盛,社會穩定,經濟繁榮,四夷競相款獻,統治階級生前過著驕奢淫逸的享樂生活,死後厚葬威風。根據舊唐書記默:「王公百官,竟為厚葬,偶人像馬,雕飾如生,徒以眩耀路人,本不因心致禮。更相扇慕,破產傾資,風俗流行,遂下兼士庶。」

從洛陽和西安的墓葬遺址出土物分析,初唐的唐三彩以黃和褐色釉為大宗,間或以白、綠釉彩,蘸點在素胎的印花上,施釉草率,釉色黜暗,釉層厚實,流釉與脫釉現象普遍,顯見製作技法仍較粗劣。進入盛唐以後,三彩俑的生產取代了三彩器皿,黃、綠、白、藍、黑彩相繼出現,釉光晶亮,賦彩自然,堆貼與控塑的手法,更把裝飾內容往前推進了一大步,這是唐三彩約全盛時期。中晚唐的安史之亂,藩鎮割據,為唐三彩的發展劃上一個致命的休止符,只有南方揚州遺址仍見少量遺物。

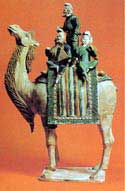

綠釉男俑/三彩女俑/西元1957年-陜西省西安市南何村鮮于庭誨住墓出土