|

您现在的位置

|

宗教

|

佛教 道教>>>> 回首页

|

佛教 道教>>>> 回首页 |

|

佛教在中國 印度的佛教,從印度本土經帕米爾高原,越過喜馬拉雅山而進入中亞,其間接觸各種不同的風土人情,滲進許多新要素,才抵達漢民族的中國:這一番傳來的過程共經歷了五百年之久。一般都以後漢明帝永平十年(六七年)為佛教初入中國的年代,但是在這以前,依[三國志] (魏略西戎傳注)記載,前漢哀帝元壽元年(西元前二年),景廬曾從大月氏王的使者口授佛經;後漢明帝之異母弟楚王英(?~七二年)的信奉佛教,一般更認為是史實。當時傳來的佛教,當然也融合了所經地的固有思想。由不同風貌的外來傳道者所宣揚的佛教,要滲透到一直都有儒家此一卓傑思想的中國,並為其接受,勢須花費相當的歲月。 |

|

|

削髮出家、捨親人、不祭祖等進入佛門的要件,已違反了儒家思想中最重要的德性-孝。因此要想使佛教廣佈於中國社會,便非先解決這個問題不可。[一人出家,九族生天]可能就是為了答覆這些最早引起的問題。因而在國家正統學術的儒家思想,與長生不老神仙方術的道教中,佛教是以一種鬼神方術而為中國人所接受。漢人僧侶之出現 最初的佛教佈道者全是外國人(印度及其他西域人),但是在南方到東晉明帝太寧中(三二三-三二五年)允許漢人出家;在北方的胡族國家則因世人所崇奉歸信的神異僧--佛圖澄之建議,而在後趙建武元年(三三五年)允許漢人出家。由是佛教奠定了成為中國宗教的基礎,而逐漸廣泛深入地為中國社會所接受。 |

|

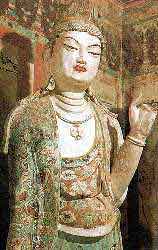

坐佛-敦煌328窟

|

中國僧侶出現以後,過去被看成夷狄神祇的佛教,現在已被統治階級的士大夫們,認為應該隸屬於帝王的統治之下,並且強調沙門也應嚴守相當於中國古典禮法的戒律。嚴守戒律,是要求沙門應以方外之民處於世俗之外,但也認為沙門應向王者敬禮。這個禮敬問題,從東晉桓玄之後便不斷的重覆討論。中國淨土宗的始祖廬山慧遠(三三四-四一六年),是反對論的急先鋒,主張沙門不須禮敬王者。然而中國的佛教還是得依王法的承認才能存在,佛教的存廢常為帝王對佛教的好惡所左右,由此而發生的廢佛事件遂經常出現。這類問題常以儒、佛、道三教論爭而吸引知識份子的注意力。不過,其後以儒家和老莊語句解釋佛教的格義(理論性)佛教和佛教教學的哲學論證,跟以宗教形式滲透入中國社會而以信仰為主的佛教,是完全不同範疇的,這點須注意。 |

坐姿菩薩像-敦煌328窟

|

首都平城有寺院一00所,僧尼二000人,到北魏末期,首都洛陽就有寺院一三六七所,而江北全域共有寺院三萬餘,僧尼則多遴二百餘萬。這龐大無比的教團,在社會經濟上已經形成一個不可忽視的問題。

在南方,知識份子已頗能了解佛教教義,與佛教僧侶的來往,是一般知識份子深引為榮之事,而佛教僧侶也極樂於跟他們交往,清談因而盛極一時。到梁武帝時,江南佛教已臻全盛時期,比如後世在中國佛教的法會中為人熟知的水陸會、施餓鬼會等的起源,傀是武帝時代所肇始的。梁武帝晚年在不幸的遭遇中鬱悶孤寂而死,享年八十六歲。武帝之死,後世儒者認為足信奉夷狄佛教者的末路,而成為攻擊佛教的理據,這點值得注意。

隋唐佛教之大勢 |

|

|

南朝梁元帝承聖元年。亦即北朝齊文宣帝天保三年(五五二年),正值佛滅後一五0一年,也就是末法時代的第一年,佛教界中瀰漫著一片濃厚的危機意識。果如預言所料,篤信佛教的君主梁武帝在悲慘的境域中去世,此外又有廢佛事件,佛教界的墮落腐敗則隨處可見。這時候,南岳慧思起而強調這種現象,於是在期待末法之教法來臨時,信行的三階佛法及石壁玄中寺中曇雲、道綽、善導(六一三-六八一年)等一脈相承的淨土宗,遂在中國各地逐漸盛行。

這種深化自我批判,將自我全部委之於阿彌陀佛的口頌佛號之淨土宗,傅到日本後便成為法然的淨土宗,和親鸞的一向宗。教相判釋:與偏重於學問的佛教相對。為符合末法而上場的新宗派,均是以實踐為旨,進行批判佛一生的教言,而主張己派為最優的教相判釋。天台宗約五時八教,華嚴宗約五教十宗等俱是,這些都顯示了中國化佛教的新發展。以四分律為中心的律宗,亦由道宣(五九六-六六七年)奠立南山律宗的基礎。佛教徒本來就很至視戒律,但足那些新興教團為了便於管理,更需進一步去研究律學。道宣此外還有許多著作如[廣弘明集]、[集古今佛道論衡]、[續高僧傅]等。最先把戒律傳入日本的鑑真(六八七-七六三年)亦足南山律宗這一派的人。

|

|

有云玄奘為窺基講述唯識論時,同門的新羅僧圓測藏在地板下偷聽,因而得先窺基傳述給門弟:這則小故事恐怕足窺基門下的訛傳,但由此也可看出長安佛教界的另一面來。密教:上述唐代各宗派,各以適應時代之姿態。展現出新的風貌而活躍於一時。密教方面,也像以前的請雨經、咒鹵經等那樣,以乞雨、治病用之咒文為中心的雜密廣為人所知,且投合中國人的喜愛,而擁有許多信徒。

興教寺/唐代高僧玄奘,曾歷經艱險四行取經,在發展佛教文化上有著不可磨滅的功績。玄奘去世後先葬於今西安市東郊白鹿原,總章二年(公元六六九年)遷葬於馬陝西長安縣少陵原南原畔,並修寺建塔,唐高宗親題〞與教〞塔額,寺亦因此得名。現寺院內除三座舍利塔利塔外,均為近代建築。

|

興教寺/唐代高僧玄奘,曾歷經艱險四行取經,在發展佛教文化上有著不可磨滅的功績。玄奘去世後先葬於今西安市東郊白鹿原,總章二年(公元六六九年)遷葬於馬陝西長安縣少陵原南原畔,並修寺建塔,唐高宗親題〞與教〞塔額,寺亦因此得名。現寺院內除三座舍利塔利塔外,均為近代建築。 |